近日,我院田贵良教授团队在国际知名期刊《Sustainable Cities and Society》上发表重要研究成果。该期刊被SCI和EI双检索,位列JCR一区与中科院一区,具有广泛的学术影响力。文章题为:“Resilience assessment of city-level virtual water flow network in the Yellow River Basin, China” (//doi.org/10.1016/j.scs.2025.106529)。欧洲足球联赛 商学院博士生班晴晴担任论文第一作者,田贵良教授为论文通讯作者。该研究首次构建了黄河流域城市级虚拟水流动网络,并综合运用计算机模拟攻击与复杂网络模型,系统评估其韧性。

01 研究背景

在全球气候变化与城市化加速的背景下,水资源短缺已成为制约区域可持续发展的关键问题。黄河流域作为中国重要的生态屏障和农业产区,长期面临水资源供需矛盾。传统的水资源管理多聚焦于实体水调配,而忽视了隐藏在商品贸易中的“虚拟水”流动(即生产商品所消耗的水资源)。在此背景下,如何有效量化虚拟水网络的韧性并提升其应对突发性冲击的能力,仍是当前研究中亟待深入探索的重要方向。

02 论文摘要

变化环境下的水资源正面临显著风险,评估区域虚拟水流动网络韧性对于提升系统应对压力和响应冲击的能力至关重要。本研究构建了黄河流域城市尺度虚拟水流动网络,结合计算机模拟攻击与复杂网络模型对其韧性进行综合评估。研究结果表明:(1)黄河流域整体为虚拟水净输入区,虽缓解了本地水资源短缺问题,但内部用水效率仍有待优化;(2)该网络呈现小世界特性,具有高效的信息传递效率,但易因关键节点失效而产生连锁反应;(3)网络可划分为5个明显社群,且具有地理空间邻近性和社会经济模式相似性的贸易群体更倾向于聚集在同一群落;(4)针对加权度数前10%节点实施蓄意攻击时,网络韧性会骤降35.09%。本文围绕关键节点、社团结构和路径多样性提出虚拟水流网络韧性增强策略,可为决策者更有效应对水资源挑战提供理论支持。

03 研究框架

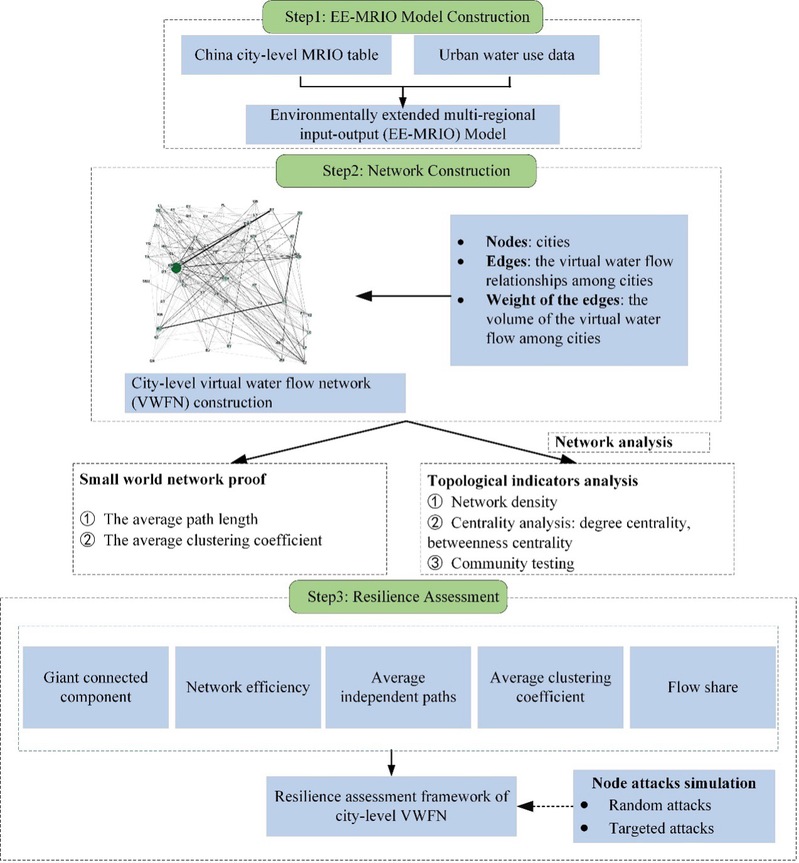

本研究提出了一种基于复杂网络模型与计算机模拟攻击的城市级虚拟水流动网络韧性评估方法。首先,基于复杂网络理论构建黄河流域市级虚拟水流动有向加权网络。其中,黄河流域各城市作为节点,基于环境扩展的多区域投入产出(EE-MRIO)模型计算的城市间虚拟水流作为网络的连边,边的权重用虚拟水流动量(亿立方米)表示。其次,构建虚拟水流网络韧性评估框架,并从网络拓扑和网络流信息等方面选择不同网络指标作为韧性的代理。最后,通过使用Python语言,设计随机攻击和蓄意攻击两种节点攻击策略,以模拟风险冲击下黄河流域城市虚拟水流动网络的韧性指标动态变化过程。虚拟水流的载体是商品与服务贸易,因此可在任何存在贸易活动的区域或行业之间构建虚拟水流网络。此外,本研究构建的韧性评估指标体系基于所建网络的拓扑指标,而非区域特征指标。因此,本文所提出的虚拟水流网络韧性评估方法同样适用于其他区域或行业。研究框架如图1所示。

图1 研究框架

04 研究结论

(1)黄河流域虚拟水流动格局

研究显示,巴彦淖尔和武威是净虚拟水流出的主要城市,郑州、西安和太原是净虚拟水量流入的主要城市。这意味着黄河流域的一些北部缺水地区通过区域贸易将虚拟水转移到水资源相对丰富的南部地区,这在整体流动模式中存在一定的风险。

图2 2017年黄河流域城市间净虚拟水流量/亿立方米

(2)黄河流域城市尺度虚拟水流动网络拓扑结构

结果显示,黄河流域城市尺度虚拟水流动网络(VWFN)平均路径长度为2.41,平均聚类系数为0.64。这表明,在VWFN中,虚拟水从一个城市流向另一个城市平均只需要经过2.41个城市,特定城市的大约64.1%的邻居城市之间可能彼此有贸易联系。低平均路径长度和高平均聚类系数证实了VWFN的小世界性质。小世界网络系统中,信息传输速度快,且仅改变几个关键节点就能极大改变整个网络的系统功能。

图3 黄河流域市级虚拟水流动网络 (a) 基于加权入度中心性的网络图;(b) 基于加权出度中心性的网络图

节点的介数中心性越大,表明其他节点(城市)之间的虚拟水贸易更多地需要经过该节点,即该城市的中介能力越强。结果显示,14.52%的城市代表了网络中介能力的80.39%,这意味着网络中的少数城市起着中介作用。

通过最大模块化算法,VWFN被划定为5个社团。总体上,2017年黄河流域城市尺度虚拟水流动网络的社团结构检测结果表明,具有地理空间邻近性和相似经济社会模式的贸易群体更倾向于聚集在同一个社团。

(3) 黄河流域城市尺度虚拟水流动网络韧性

与随机攻击相比,蓄意攻击策略下的网络韧性下降速度更快。当加权度排名前11个节点受到攻击时,两种节点攻击策略下的网络韧性差异最大,分别为4.12和2.59。同等节点失效比例下,蓄意攻击能够导致更高比例的网络韧性损失。这表明,网络中的少数重要节点就可能对网络整体韧性造成不成比例的系统级影响。

总体而言,具体指标的韧性与网络总体韧性显示出类似的趋势,随着故障节点百分比的增加,所有指标都显著下降。具体地,网络效率在五个指标中得分最低(<0.6)。最大联通子图和流量份额下降最快,这表明VWFN在这两个指标上表现出更高的脆弱性。相比之下,在蓄意攻击下,平均独立路径和平均聚类系数得分最高,下降最慢。此外,随着节点故障率的增加,平均独立路径呈现出延迟下降,甚至出现先增加后下降。这是因为在一些节点发生故障后,网络内的替代路径变得更长,导致平均独立路径数量增加,这也是网络总体韧性暂时增加或滞后下降的主要原因。

05 研究意义

该研究的创新点在于将复杂网络理论应用于虚拟水系统韧性评估,揭示了“隐性”水资源流动的结构性风险。其意义在于: 1. 政策指导:提出围绕关键节点保护、优化社群协作、增加路径多样性等韧性提升策略,为流域水资源管理提供科学依据。 2. 方法论突破:通过模拟攻击量化网络脆弱性,弥补了传统静态分析的不足,可推广至其他资源流动网络研究。 3. 全球参考价值:研究成果对全球干旱地区应对水资源危机具有普适性启示,尤其适用于跨区域贸易依赖度高的经济体。这项研究为破解水资源“看不见的危机”提供了新工具,未来或可通过智能算法进一步优化虚拟水调配路径,实现经济与生态的双赢。